前段时间,陈宝国现身山西大同云冈石窟,与知名主持人一同参观讲解。

69岁的他,头发依旧浓密,神态平和,步伐稳健——“老戏骨”的状态令人惊讶。

他面带微笑谈及日常作息:

“每天两顿饭吃饱,中午倒头睡一觉。”这被他称为“两饱一倒”的养生法,是如今健康状态的秘密。

时间回到1970年代。

陈宝国出身寒门,父亲是铁路工人,家境拮据,兄妹几人挤在一张木板床上过冬。

他回忆,印象最深的,是母亲每天凌晨五点半起床,为几个孩子悄悄盖好被角。

16岁那年,他进入厂里的文工团打杂,跳舞、演话剧、搬道具一肩挑。

虽然只是“杂工”,但他偏执地爱上了表演,冬天手冻裂仍练台词,别人下班他留在排练厅多待一会儿。

1977年,全国恢复高考。

他瞒着家人报考中央戏剧学院,最终被录取,成为与张铁林、李保田同届的学生。

从工厂到中戏,是他人生的第一次转弯。

1982年,28岁的陈宝国主演《赤橙黄绿青蓝紫》,首次引发关注。面对记者“是否红了”的提问,他只淡然回应:“火不火不重要,戏好不好才重要。”

他坚持一个信念:不接烂片、不炒绯闻、不迎合资本。

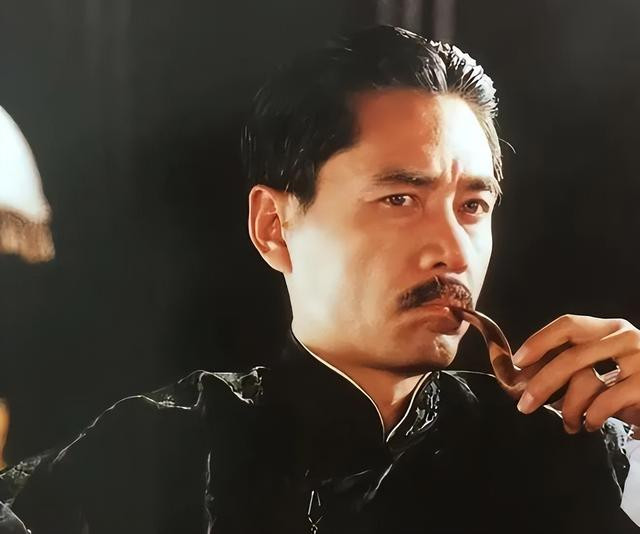

拍《大宅门》时,为一个镜头反复琢磨三天;演《京华烟云》,他闭门谢客一个月,不见任何人。

他常说:“演戏像煲汤,得慢火细熬。”

这句话被同行戏称为“鸡汤”,但陈宝国的“汤”,用的是真火、真功夫。

陈宝国的演艺成就不容小觑。

金鹰奖、飞天奖、白玉兰奖,他一一收入囊中,其中飞天奖就拿了五次,曾与他同台的何冰甚至公开表示:

“能和您一起入围,是我的荣幸。”

而在2015年获得第五个飞天奖时,陈宝国已年过花甲。

流量明星盛行,他依然靠演技出圈。彼时他发表了一番观点,直指娱乐圈乱象:

“靠脸吃饭不长久,拍戏不是表演自拍。”

此话一出,引发不小争议。部分粉丝群体不满,社交平台出现辱骂声,有人甚至指责他“老了该退场”。

陈宝国未作回应,却明显减少了公开露面和作品数量。

在一次私下交流中,他坦言:“时代变了。”他并非不能适应,而是不愿迎合。

资本更青睐流量,小鲜肉靠颜值捞金,实力派却坐冷板凳。他说:“我不想骗观众。”

于是,他逐渐退出高频曝光的舞台,只挑选剧本优质的作品参与。他的逻辑很简单:不演烂戏,不为热度妥协。

这种坚持,代价是“作品少”,但也是他保留尊严与热爱的方式。

如今的陈宝国生活简单至极:早上十点吃饭,晚上六点准时用餐,中午小睡半小时。

他住在北京老城区的住宅里,小厨房是他的“主战场”。

冬天会亲手削面、煮汤,撒上葱花,给老伴盛上一碗热面汤——儿子在家时,还会多煎个荷包蛋。

他不玩微信,也很少参加圈内聚会。有人说他“清高”,他却说:“我就是懒。”

他的“懒”是克制欲望的懒,是远离喧嚣的懒。正是这种节奏,让他在高压的娱乐行业中保持身心健康。

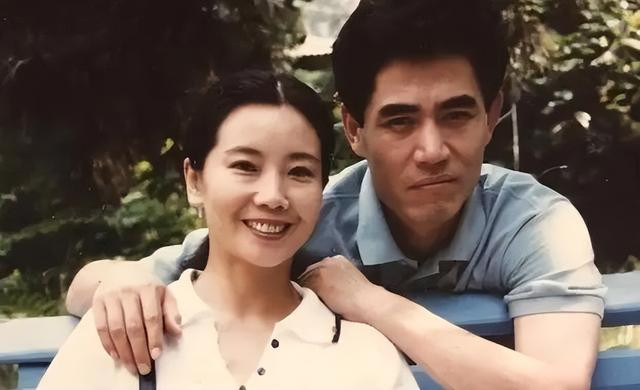

陈宝国与妻子赵奎娥在中戏读书时相识、相恋。

两人毕业后各自分配到不同单位,赵奎娥留校任教,陈宝国进入剧院。长期异地未影响感情,反而让彼此更懂珍惜。

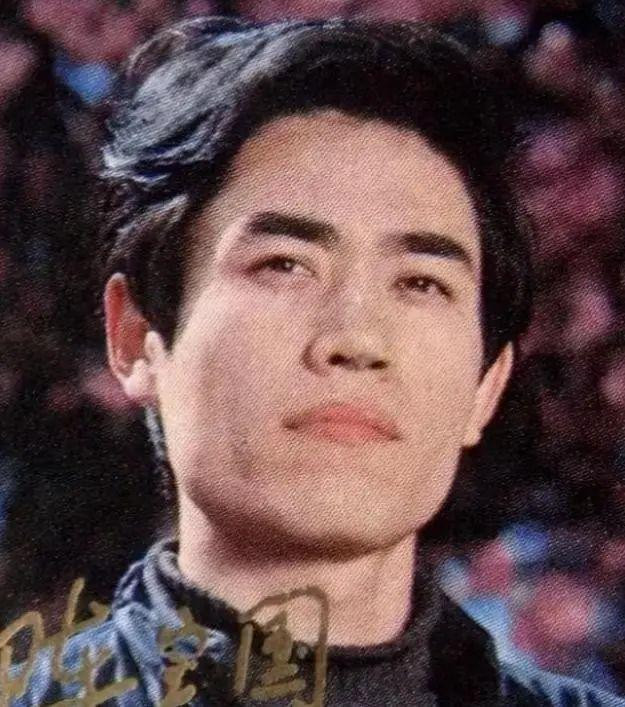

他们的儿子陈月末40岁前一直被称为“星二代”,直到2022年,凭借《大决战》中的“房天静”一角斩获了金萱奖最佳新锐演员的奖项。

记者问陈宝国怎么看,他说:“他能演下去,比什么都好。”

不过,对于儿子迟迟未婚,老父亲也忍不住吐槽:“我现在最关心的,不是电视剧收视率,是他什么时候带个儿媳妇回来。”

从《汉武大帝》里的刘彻,到《大明王朝1566》中的嘉靖,再到《北平无战事》里的政治小人物,

陈宝国的多面角色塑造能力早已被圈内公认。

拍《神鞭》时,他为表现瞎眼角色,在眼睛里塞入磨薄的扣子;拍《茶馆》,为转入青年状态,他硬生生饿掉十几斤。

即使近年来作品不多,但每一部都经得起回看。

47年演艺生涯,陈宝国未接过烂片、无绯闻、无塌房。他说过:“把脚下的每一步走稳了,就不怕别人怎么看。”

如今的他,依旧是厨房里煮面的丈夫,是儿子背后沉默支持的父亲,更是那个五点半起床给兄弟姐妹盖被角的男孩。

他活得简单,却将“简单”演绎成了一种智慧。